来源:上观新闻 2025年5月5日

标题:入驻模速空间、展示智能产品…这都是从上海高校走出来的AI青年们应有的样子

作者:解放日报 徐瑞哲 李蕾

从“加强政策支持和人才培养”到“怀爱国之心、立报国之志、增强国之能”,习近平总书记近日在沪考察调研,勉励大家不断干出新业绩、作出新贡献。对此,沪上高校师生牢记嘱托、承担使命,抢抓机遇、砥砺奋进,推进高教综合改革,推进教育强国建设,推进中国式现代化。

复旦大学研究人员在中国高校规模最大的云上科研智能计算平台进行设备调试。

【为未来产业发展夯实关键人才支撑】

面向未来一个时期,要统筹推进教育科技人才一体发展,筑牢新质生产力发展的基础性、战略性支撑。

“这是总书记时隔约一年半再度考察上海,赋予上海的光荣使命和信任重托,为我们做好上海工作提供根本遵循、行动指南。”作为以上海城市命名的大学,上大党委书记成旦红表示,高校是教育、科技、人才交汇的前沿,上海大学始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托,统筹教育、科技、人才的一体化发展,锚定学校事业发展战略和发展方向,以硬核科技服务国家高水平自立自强,引才汇智打造青年人才创新创业的“强磁场”,并加速前沿科技的商业化进程,为产业创新注入明升体育,明升m88备用源头活水。

在上海交通大学,全校瞄准科技前沿和时代变革,已成立人工智能学院、集成电路学院、未来技术学院,深化“大电类”综合改革,制定“AI(人工智能)+HI(人类智慧)”教育教学改革计划,构建具有交大特色的“大信息”学科布局。上海交大校长、中国科学院院士丁奎岭表示,未来,上海交大将积极响应国家战略,持续聚焦科技创新策源、新兴产业培育、科研成果转化、产学研深度融合等领域纵深发展,以底层创新推动颠覆式创新,以基础突破引领革命性突破,以科技创新引领新质生产力发展,夯实新兴产业和未来产业发展的关键人才支撑,为加快建成具有全球影响力的科技创新高地贡献高校力量。

“高校是人才培养的主阵地,是科技创新的重要策源地,必须牢牢把握教育的政治属性,聚焦国家战略需求,扎根中国大地办教育,进一步发挥教育的先导性、基础性支撑作用,推动实现科技自主创新和人才自主培养良性互动。”上海电力大学党委书记李明福说,要以“适配国家需求、适配时代特点、适配学生发展”为目标,以人工智能赋能为契机,促进教育教学范式变革,聚焦新技术、新产业、新业态,不断完善人才培养与经济社会发展需要适配机制。

此次,习近平总书记在沪寄语青年:“把个人奋斗同国家前途命运紧紧联系在一起,跑好历史的接力棒,在推进中国式现代化的宽广舞台上绽放绚丽的青春光彩。”正值“五四”之际,上海师范大学党委书记林在勇向主题团日中的青年学子表示,把“信念”和“信仰”相融,让青年理想在沃土中扎根;把“需求”和“智慧”交织,让技能本领在实践中提升;把“勇气”和“毅力”结合,让创新精神在砥砺中奋进;在寻找真问题的人生旅途中树立长远目标,以胸怀天下的格局,洞察时代,把握未来。

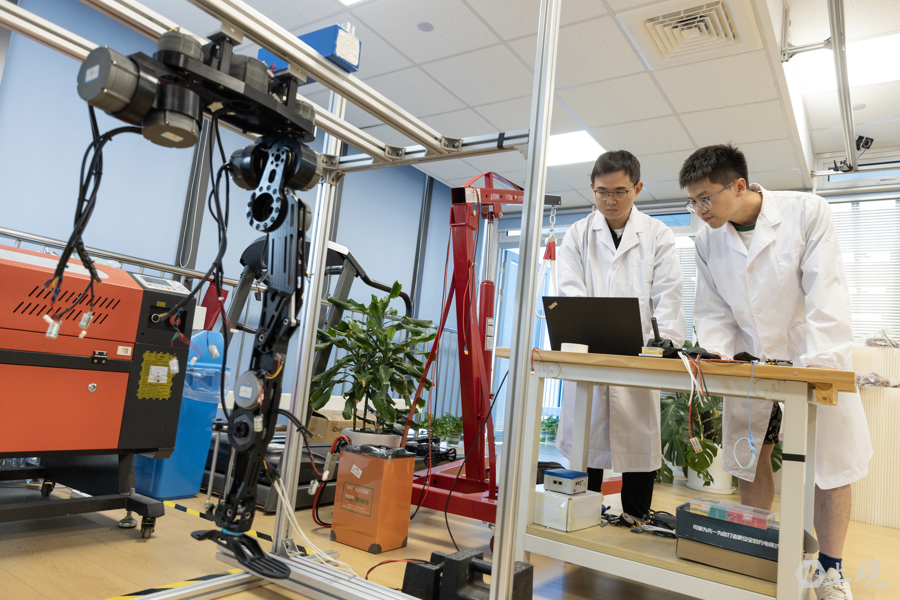

复旦大学工程与应用技术研究院仿生结构与机器人实验室在调试人形机器人的足部协调功能。

【以AI重构人才培养新理念新范式】

习近平总书记在上海考察时,对人工智能发展和治理提出新要求,强调要加强政策支持和人才培养。

解放日报·上观新闻记者了解到,4月底,华东理工大学第十二次党代会提出数智化发展战略,明确了以数智化赋能人才培养。作为国家杰出青年科学基金获得者,华东理工大学校长助理、研究生院院长杜文莉表示,研究生教育是培养未来人工智能人才的主力军,人工智能技术的应用在研究生教育中具有重要意义,可以提升教学效果、优化学习体验和培养创新能力。

“接下来,我们将以习近平总书记重要指示为指引,不断更新重构研究生教育的范式与培养人才的理念,进一步推进人工智能赋能下的研究生教育体系革新,引入人工智能技术来改变传统的教学方式,提高教学效率和质量,在培养目标、专业课设置、科研过程、学术评价等多方面做出一系列变革。”杜文莉教授表示,同时也通过人工智能技术,为研究生提供多样化、个性化的思想引导和价值观培养,推动学生的全面发展和成长,力争培养出更具创新思维、研究能力和综合素养的高层次人才,为社会发展和进步,早日实现教育强国目标作出更大贡献。

“在人工智能时代,如何培养出能够适应并引领未来社会发展的拔尖创新人才,成为所有高校教育工作者需要面对的难题。”同济大学本科生院院长吴志军教授表示,在人工智能飞速发展的大背景下,同济全力打造拔尖创新人才自主培养体系,加快构建“人工智能+教育”新生态,实施人工智能赋能教学创新,培养复合型创新型人才。针对人工智能需要的本体技术、场景应用、系统集成和社会治理四类人才,联合多所高校共同建设人工智能工程技术课程体系,构建新工科专业知识图谱与知识模型,搭建AI4E(工程智能)教学创新实训平台,培训万名AI+新工科教师,创建人工智能人才培养的新范式。

作为上海市首批应用型人才培养改革试点高校,上海应用技术大学智能技术学部人工智能系主任王栋透露,目前人工智能系针对大模型应用技术方向,新建了大模型部署技术、大模型微调技术、大模型知识库技术和大模型智能体应用技术4门课程,并且与机器人工程系联合建设了具身智能与机器人课程,课程负责人都是年轻人,充分体现了年轻老师勇于担当的精神,也响应了习近平总书记重要讲话中对年轻人的种种期待。

航拍镜头下的同济大学国家大学科技园夜色。

【正因行业年轻才更有机会定义规则】

作为习近平总书记在沪调研的“模速空间”入驻企业之一,上应大经济与管理学院大四学子李灏楠主创公司——上海羲梦人工智能科技有限公司,在Z·Pilot AI黑科技体验店展出的努技AI智能鼠标,出现在当晚《新闻联播》中。

作为这家去年才开立的公司创始人,李灏楠介绍,这款智能鼠标凭借其“语音输入+AI助手”的创新形态,成为最受欢迎的展品之一。大二下学期,他从材料物理专业申请转至信息管理与信息系统专业,管工融合的知识储备和创新创业的浓厚氛围为他后续的创业之路奠定了坚实的专业基础,也让他更加精准地把握AI技术在商业领域的应用方向。“太激动了,这不仅是对我们产品的认可,更是对我们整个团队极大的鼓舞和激励!”

“4月29日,在手机里看到习近平总书记来上海考察人工智能产业的消息时,我正坐在实验室调试机械臂的代码。”来自上海理工大学机器智能研究院的机器人专业方向博士生朱永同说,新闻里“模速空间”“大模型”“智能体”这些关键词迅速引发了他的兴趣,也让他特别有共鸣。

朱永同表示,在机器人领域,新技术迭代的速度快得惊人,上个月还在论文里的算法,下个月可能就被开源了。“作为学生,我常常焦虑自己学的知识会不会‘过期’,但总书记的话让我意识到:正因为行业年轻,我们才更有机会成为定义规则的人。”他表示,身处上海这一科创高地,青年科研工作者不仅要勇攀技术高峰,更要立足国家需求,努力投身于解决“卡脖子”难题的实践中。“新时代的科技报国之路,既需仰望星空,又需脚踏实地——这是总书记的殷殷期许,更是我们这一代人的光荣使命。”

领衔脑机接口研发团队的华东理工大学教授金晶表示,科技创新中心的建设本质上是对人类文明进步的实践探索,要求我们既要瞄准国际前沿深耕基础研究,在神经解码等核心技术上保持定力;又要加快临床转化,让实验室成果早日应用于渐冻症、帕金森等脑疾病治疗;也提醒我们脑机接口技术不仅要追求技术突破,而且要聚焦患者康复实际需求,让科技创新真正造福人民。

链接地址:https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=905215

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号